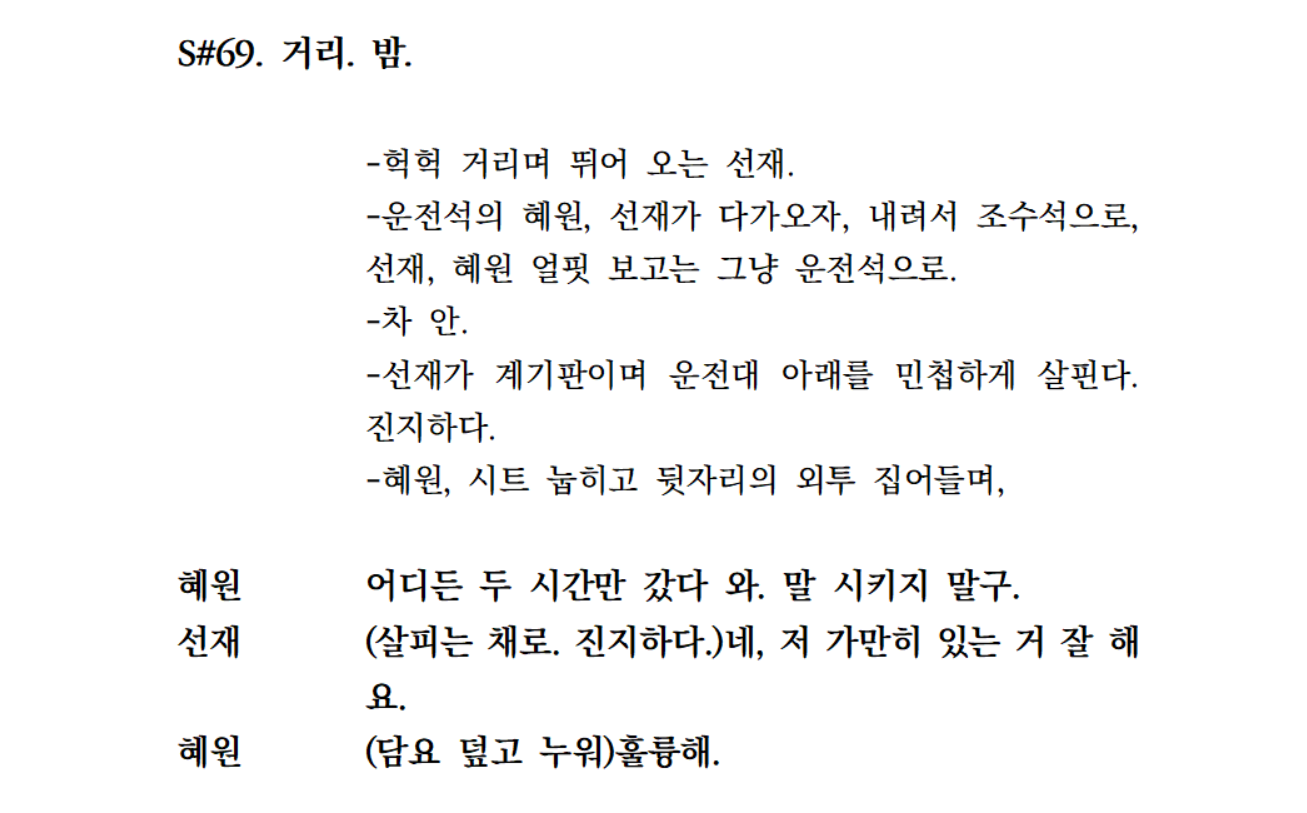

나는 이제 이 여인을 쉬게 해줄 것이다

2021. 3. 4. 18:37

2021. 3. 4. 18:37

사랑에 대해 말할 때, 나는 관성적으로 정성주 작가의 〈밀회〉를 인용하고는 한다. 한 사람이 한 사람의 쉼터가 되어주고 결국 두 사람이 그 두 사람을 위한 단란한 낙원을 꾸리게 되는 귀결에 감동 받지 않기도 어렵다. 특히 어떤 장면들, 가령 혜원의 발이 예쁘다고 하는 선재라든지 운전대를 잡으며 속으로만 삼키는 선재의 독백 같은 부분이 난 늘 좋다. 우리 신체 부위 중 가장 낮고 천대시 되는 발. 부자들의 손이 아니라 기실 그들의 발처럼 일하던 혜원의 그 발을 아름답다고 여기는 마음. 그런 건 너무 애틋하지 않나… 괜히 숨이 턱 막힐 정도로.

봄에도 생각나고 겨울에도 생각나고 가을에도 생각나는 텍스트. 안판석이 천재 소리 들을 수 있던 건 7할이 작가 덕이고 3할이 배우 덕이다. 음성으로 발화되지 못하는 부분에 대한 묘사―혜원의 고단한 몸이랄지 선재네 집의 위태로운 계단이랄지―를 찬찬히 읽고 있으면 '아름답다'는 말이 어떤 뜻인지 가슴으로 알게 될 것 같단 느낌. '나는 이제 이 여인을 쉬게 해줄 것이다'라니, 얼마나 버거울 정도로 곱니? 이런 게 사랑이 아니라면 또 달리 뭐가 사랑일 수 있겠어.